先週の木曜にアレクサに挨拶したら「今日はもっとも卒業式が多い日のようです」とか言って「仰げば尊し」を歌いたがっているので、聞いてあげた。卒業式にまつわる音楽も、相当多様化していて、アレクサに「旅立ちの日に」をリクエストしたら川嶋あいだった。

先週の木曜にアレクサに挨拶したら「今日はもっとも卒業式が多い日のようです」とか言って「仰げば尊し」を歌いたがっているので、聞いてあげた。卒業式にまつわる音楽も、相当多様化していて、アレクサに「旅立ちの日に」をリクエストしたら川嶋あいだった。

そうかあの合唱曲をSMAPがNTTのCMで歌ったのがもう10年以上前で、十分に古典なんだよな。

あの曲を聴いて思ったのは、「卒業式のツボ」をついてるなあということだった。メロディーラインから、ハーモニーに至るまで「卒業シーズンの曲」の王道だ。クラシックでいえば、パッヘルベルのカノンから、ブルックナーの5番のアダージョまで「卒業式っぽい」メロディーはたくさんあるわけで、でも別に作曲家は日本の卒業式なんか知るわけじゃない。

でも、日本人の心の中に「卒業式っぽいメロディー」はちゃんと存在していると思う。

基本的は長調だと思うけど、「明るい/悲しい」というような単純なものじゃないし、「おめでとう」と言われるからといって、おめでたい音楽ではない。

あえて言葉にすると「切なさ」とでもいうんだろうか。式で歌われる合唱曲から、卒業をテーマにしたらポピュラーミュージックまで、その辺りが「卒業シーズンの曲」の共通点なんだと思う。

今年も3月に入ってから、ラジオなどで「卒業シーズンの曲」を聴く機会が多かった。考えてみると、この「卒業シーズンの気分」というのは、ちょっと大げさだけど戦後の日本が生んだ「誰もが共有できる文化」の最たるもんじゃないだろうか。 >> 卒業シーズンの曲って、日本人の共通記憶だよなぁ。の続きを読む

音楽の本、と言ってもクラシックにまつわる本を読むのは好きなのだけれど、伝記を面白いと思った記憶はない。

音楽の本、と言ってもクラシックにまつわる本を読むのは好きなのだけれど、伝記を面白いと思った記憶はない。

というか、子どもの頃はともかく大人が読んで唸るような伝記というのは、そうそうないような気もする。だったら、小説読めばいいわけだし。

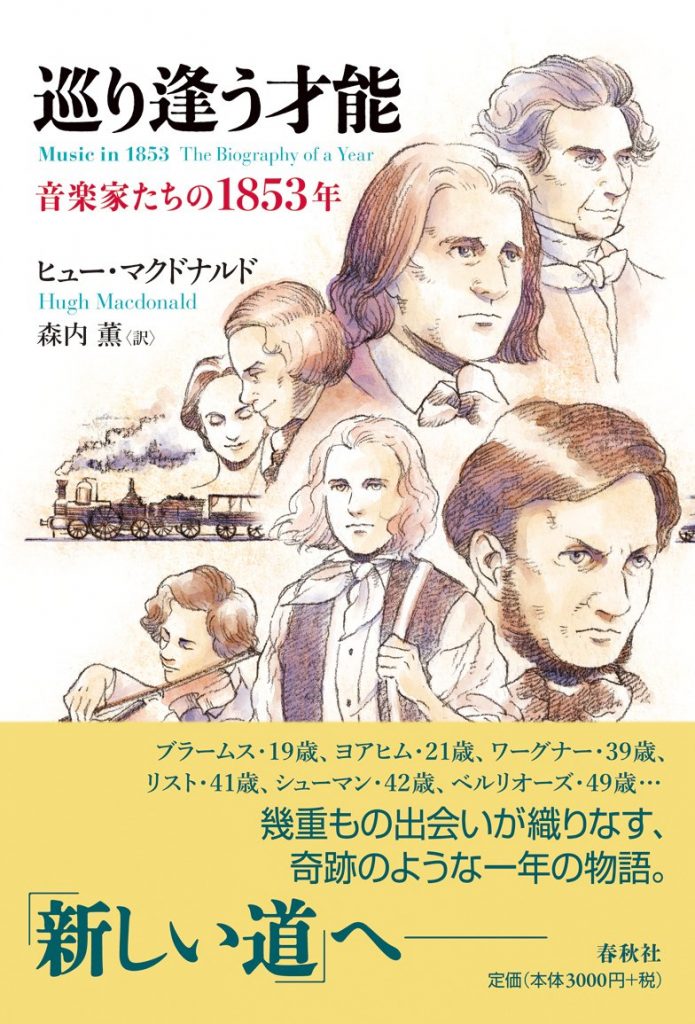

そんな中で、この『巡り逢う才能~音楽家たちの1853年』(春秋社)はおもしろく、静かな感動があった。やはり、ノンフィクションの迫力はすごい。

手法自体はシンプルだ。1853年に絞り込んで、当時の作曲家たちの「事実」を丹念に追っている。そこには、わかっていたようでわかっていなかった気づきや、新たな発見もある。

冒頭は、19歳のブラームスがハンブルクの家を旅立つところだ。彼はやがてヴァイオリニストのヨアヒムと出会い、シューマンの激賞を得て一気に注目される。

一方で、亡命中のワーグナーはチューリッヒに滞在して、「指環」の構想を練る。

ストーリーはあらかたできているが曲想がまとまらずに悶々としているのだけど、なんと4夜にわたり「朗読会」を開いている。音楽を聴きながらだからあの長丁場もどうにかなるけれど、台本だけってどうなんだろうか。

そして、リストは楽団の帝王のように振る舞いワイマールで「ローエングリン」などを演奏しているのだが、驚いたことに亡命中のワーグナーはこの自作の「音」を聞いておらず不安を感じていたという。

一方でベルリオーズは自作がパリで評価されず、ロンドンでも妨害にあって失意の中にいた。ベルリオーズは「時代の寵児」というイメージがあったが、オペラの評価は低かったようだ。 >> 19世紀が鳴る一冊『巡り逢う才能 音楽家たちの1853年』【書評】の続きを読む

ピアノを素材にした小説は多いけれど、音楽の本質まで深く描きこんだものとしては頭一つ抜けていて、「幻想曲」が鳴るシーンなどは読んでいて頭の中がガンガンとするようなインパクトだった。

その一方で、ミステリアスな構成が途中でフニャフニャになってしまったことも印象的だ。「純文学として読めばいい」という声もあるだろうが、あれだけ伏線を張ってミステリー仕立てにしたんだから、さすがにちょっと困る。

「着地が乱れた」というよりも、着地を忘れてどこかに飛んでいったような感じだった。それがまたこの人の持ち味かもしれない。

『雪の階』については、まずそうした心配は杞憂だった。600頁あまりの大作で、とはいえグングン引き込まれていく。「もしも、最後がああだったら」と言った不安はあったのだが、陰陽を転換させるような仕掛けも鮮やかで、「おいしいものをたっぷり頂いた」ような満足感だ。

舞台は、昭和初期の東京。2・26事件が迫るあの深々とした空気感が伝わってくる一方で、どこか虚しい美しさがにじみ出る。

主役の女性は華族であり、高級官僚や軍人、ドイツのピアニストなどが登場するが、この世界観が幻想的な雰囲気を醸し出す。決して明るい時代ではないけれど、こうした設定が小説世界にグンと引き込ませる。 >> 頭の中を知らぬ人が駆け回る快感『雪の階』【書評】の続きを読む