今年はどこからともなく「忘年会スルー」という言葉が聞かれるようになったけど、そういえばそんなことをいつか書いてたなあと思って調べると、3年前に「忘年会のない12月はいいよ」とか言ってたらしい。

そういえば、結構「そうだよね」と当時も言われた気がする。

みんな、何となく思っていたんだろうなあ。

というわけで、その後も忘年会だけではなく、12月にする恒例的なことをどんどん止めている。

大掃除はもともとしない。気になるところは、12月初旬までに終わらせておく。前から思ってたけど、あれも必然性がない。

年賀状は結構続けていたけど、昨年からやめた。

そして、今年からおせちもやめることにした。黒豆とか数の子とか、それなりに作っていて、大した量ではないけど、一度やめてみようかと。やっぱり食べたければ、また次の年に作ればいいし。

忘年会、大掃除、年賀状におせちづくりをやめると、これはもう「年末を中止した」という状態になった。無茶苦茶快適である。もともと紅白とか見ないけど、誰かがラグビー関連であれを歌うと聞いて、ますます見たくなくなった。

今週は人間ドックに、免許の更新など行ったけど、当然空いている。 >> 「年末年始を中止」というのは、とても快適だよ・の続きを読む

コーンフレークが一気に話題になった。

昨夜のM-1グランプリのミルクボーイのネタなんだけど、受けていたし、ああうまいなと思った。笑いの「つくり」としては、決して新しくない。ぺこぱのように、斬新なツッコミ方をするようなわけではないけど、やはりおかしい。

なんでかな?と思うと、この漫才の本当のボケ役は「コーンフレーク」なのだ。

誰もが知っている食べ物。しかし、コーンフレークには隙が多い。もともと、朝から米を炊くという稀に見る手間をかけた朝食の国でコーンフレークは頑張ってきた。でも、なんか大変そうだ。

やがて、朝食にご飯を炊く家庭は減って、パンが増えて、やがてコーンフレークに行くかと思うと、一気にグラノーラに、「一人飛ばしてパス」という感じじゃないのか。

その、ちょっとした隙を多くの日本人は知っている。だから「最後の食事」も「夜ご飯」も笑いになる。たしかに「五角形」もどこか怪しい。そして「パフェのかさ増し」というのも微妙な役どころだ。

「誰に感謝していいのか分からない」というのは、「腕組みをした虎」の伏線だけど、そもそも「お百姓さんに感謝」という、いまや言われないけど何となく知ってる共通知識を上手についている。

そうか、これを七面倒くさく書くと、コーンフレークに対する日本人のスキーマを利用して、そのインサイトを上手にいじったわけだ。 >> そうえいば「コーンフレーク」ってツッコミどころ多いよね。の続きを読む

西へ旅した。目当ての一つは宝塚のバウホールで演じられていた「龍の宮」物語だ。

まったく先入観を持ちたくなかったので、あえて下調べもせずに行ったのだけど、これが良かった。そう書くとあっさりしてしまうのだけど、感嘆した。いや、宝塚の新作でオオ!と感じるのはいつ以来か。

そうそう、上田久美子さんの「翼ある人々」以来かな。その時の感想を見ると、2014年の2月。まず、本がいい。そして、演者のチームワークも引き締まっていて。作品への共感がじわじわと伝わる。

瀬央ゆりあは、凛として、それでいながら微かな翳もある。その純真なキャラクターが自然に感じられる。有沙瞳の声も豊かで、たっぷりと聴かせる。

そして驚くのが、作者である演出家・指田珠子さんは、これがデビュー作だということ。

夜叉ケ池伝説をモチーフにしながら、竜宮説話とからめて、精緻な構成でつくられている。そういう作品だから、観たのは12月2日だったけど、今日まで書かなかったのはネタバレになるから、ということもある。

たとえば、作中に30年のタイムスリップが起きる。最初の方で新聞を読みながら「日英同盟」云々と言っているので、30年後といえば昭和初期だ。

それは前半で明かされるのだが、後半になるとこの「30年」の意味が効いてくる。この間には、日本を「揺るがした」大事件がある。そして、恐慌も起きる。

そうした社会的背景をうまく組み込みながら、伝奇的なロマンスは段々と翳を濃くしていく。悲劇が確実に予感される中で、それが避けられないことを知りながら走っていく。

そんな独特の疾走感があり、それを演者たちの切迫した芝居でグングン引き込んでいく。

構成は理性的だけど、ラストにいたる切なさもまた素晴らしい。

悲しい、というよりは哀しい。いや、それでも何か違っていて「切ない」。きっと英語などには適訳がなさそうなこの感覚を作品に昇華しているのだから、指田珠子さんってただものではないなあ、と思うのだ。

ちなみに言葉への気遣いもしっかりしていると思う。龍神の火照(天寿光希)がクライマックスで「ああ、口惜し(くちおし)」と叫ぶのだけど、これが「くやしい」ではないことで、空気がグッと引き締まったような感じになる。

こういうのって、大切だと思うのだ。

というわけで、いろいろと驚いた「龍の宮物語」というわけで、ぜひ東京でも再演してほしいと願ってしまう。

トリトン晴れた海のオーケストラ 第6回演奏会ベートーヴェン・チクルスⅣ

トリトン晴れた海のオーケストラ 第6回演奏会ベートーヴェン・チクルスⅣ

2019年11月30日(土) 14:00 第一生命ホール

ベートーヴェン:交響曲 第6番 ヘ長調 Op.68 「田園」 交響曲 第8番 ヘ長調 Op.93

6月に4番と7番の演奏会を聴いて「東京の宝」と書いた「晴れ海」オーケストラのチクルスも、いよいよ大詰めに近づいて来た。ベートーヴェンの1回目は聴いてないのだけれど、今日で3回目となると勝手に伴走している感覚になる。

「指揮者がいないオケ」というのは実は組織論界隈でも話題になり、実際にアメリカのとある団体の事例が取り上げられることもあるが、話の底が浅くてガッカリすることが多い。というのも、そもそもアンサンブルというのは指揮者がいなくても成り立つものだから、「オーケストラ」というのも基本的には同じだと思う。

だから「指揮者がいないオケ」が特別なわけではないので、そこに焦点が当たり過ぎると何だか話がずれていく。この「晴れオケ」が素晴らしいのは、音楽が「作曲家と演奏家の絶え間ない対話」という原点を感じさせてくれるからだ。

そういう意味で、「田園」というのはうってつけだ。僕はコンサートでこの曲を聴きたいと思うことが殆どなかった。というのも、この曲ってそもそも「指揮者」が似合わないからだと思っていたし、今回聴いてますますそう感じた。

田園のメロディーは本当に自然現象のように湧き上がってくる。子どもの頃、冬になると腰の高さくらいの小さなつむじ風が起きる様子を見て驚いたことがある。風や雨は、どこからともなくやって来て、また去っていく。そして、鳥や虫の声がどこからともなく聞こえてきて、対話をしているように思えるうちに、また消えていく。

そんな音楽だから、オーケストラもまた「対話の有機体」であることがクッキリとわかってくる。そうなると、指揮者がいないことが自然であり、必然なんだと納得してしまうのだ。

打って変わって、8番はある意味人工的だ。メトロノームが象徴的だけど、natureに対してのartというコントラストがにじみ出てきて。この曲の並びの面白さが、直感的に理解できる。しかし、いつも思うけど8番はよく鳴る。ティンパニーとか、本当によく書かれているなあ。

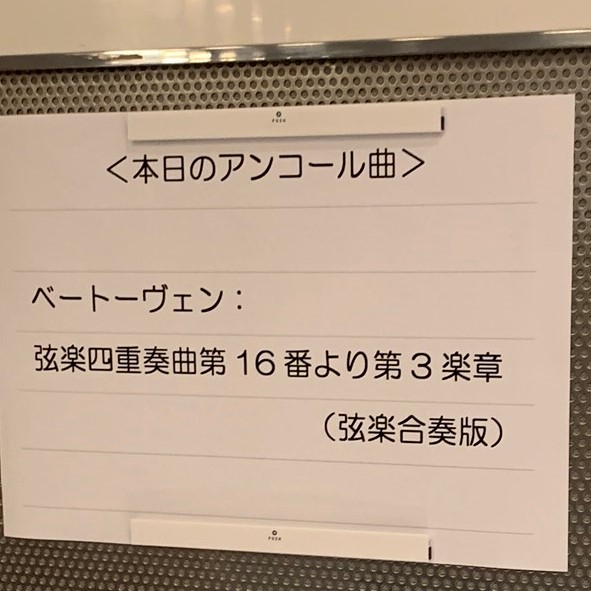

そして、このチクルス初のアンコールは、最後の弦楽四重奏より3楽章。もう、何も書けることはない。

音楽は対話だ。そういうシンプルな真実をいつも教えてくれる「晴れた海のオーケストラ」。いよいよ、2020年の6月には「第九」のコンサートが待っている。