街を語るのは難しい。というのも、本人の経験が限定的だからだ。

現住所は基本的に1つだし、勤務先やら留学先とかをかき集めても限度がある。だから、街を語る文化人はフィールドワークをするわけだが、これもまた時間がかかる。

そして、どうなるかと言えば、知識勝負になる。だから、現代日本の話に古代ローマや中世の京都とか持ち出してくるわけで、聞いてる方としてはもうどうでもいい感じになっていく。

しかも、その街の当事者が語るとは限らない。まあ、語るだけなら誰が語ってもいいんだろうけど、他所の人が「これを壊すなんて」と言ってきて面倒になることもある。

そうした理屈と関係なく、好きな空間を語り倒すとなると、結構思いもよらない発見がある。昨日書評を書いた「ショッピングモールから考える」にはそうした楽しさがあった。

ただ、僕自身の感覚としては、それほどピンと来るわけではない。もともと、東京区部の西で生まれ育って、高校までは区内だった。転勤後に結婚したが、東京に長い割には知ってる場所が少ない。結局は似たような場所にずっと住んでいる。

30年以上通っている小さな店には、顔なじみの高校の先輩がいる。新しい店も増えたが、そこにも常連がいて濃い空間をつくっている。

それが当たり前の世界なのだけど、だからといってモールを批判する人の気持ちもよくわからない。僕の住んでいる昔ながらの住宅街と、駅から連なる店は相当に閉鎖的でもある。ことに酒を飲まない人にとっては居場所が相当限られる。夜にメシだけを食って帰ろうとすると選択肢が少ない。コンビニが流行るのも納得できる。

モールに代表される再開発エリアの方が、よほど選択肢が広い。それを「猥雑さや陰影がない」などと評するのは簡単だが、そもそも街にそういうものを求めるかどうかは、個人の好き好きだろうし、生まれ育った経験にもよる。 >> 街を語る文化人の落とし穴。の続きを読む

東浩紀 大山顕 『ショッピングモールから考える~ユートピア・バックヤード・未来都市』幻冬舎新書

東浩紀 大山顕 『ショッピングモールから考える~ユートピア・バックヤード・未来都市』幻冬舎新書

本書は2015年に電子書籍のゲンロン叢書から発行された対談が元になっている。思想家の東氏と、フォトグラファーの大山氏。大山氏が「工場萌え」などの写真集などで知られるように構造物に対しての知見を繰り広げながら、東氏がかねてか論じてきたように、モールの現代における意義を改めて語る。というような感じでもあるが、実際は話は広がり、混沌としながらも、いろんな発見のある本だった。

ショッピングモールと言えばグローバル資本主義の象徴であり、日本でも多くの商店街を「シャッター通り」化した張本人のように語られることが多い。そこに対して「新しい公共性」を考えるというところからこの対談は始まる。

東氏が東京の西荻窪という大変「意識の高い街」に住んでいながら、子どもができた途端に厳しくなったという話が冒頭の方にある。店には入りにくいし、街なかはベビーカーで移動しにくい。そうした経験をもとに、「顔が見える」商店街が本当に優しいのか?という問題提起から話は始まる。弱者に優しいのは、モールではないか?と。

この発想から、構造物のモールを見ると「内と外が逆転している」という大山氏の指摘が出てくる。モールの写真を撮ろうとすると、どうしてもうまくとれない。一方で象徴的な空間は吹き抜けだという。つまりモールの本質は快適な内装にあるのだから、建物の携帯は意識されない。

この辺りの話だけだと「まあ、そりゃそうだろ」となるのだけど、整えられた内に対して、外はすべてバックヤード化されていて、それがスターウォーズのデススターと似ている話に広がり、デススターの外観と東京の空中写真が似ていて、それは屋上がバックヤード化しているからだとかいうように展開される。

そして、トマス・モアの「ユートピア」出てくる島が、モールの構造と一致しているという具合に、話はどんどん広がっていく。

実は、この奔放さがこの本の面白いところだ。 “ショッピングモール”というテーマから生まれた変奏曲が、どんどん姿を変えていくさまは一読の価値があると思う。

建築や流通、都市工学の専門家やなどが見たら、いろいろと突っ込むのだろうと思う。しかし、そうしたプロこそが凝り固まっていて見落としていた発見のようなものが結構詰まっていると思うのだ。

モールを「砂漠の中のオアシス」と見立てつつ、その構造のルーツをイスラム庭園じゃないか?と盛り上がる。もちろん、これはNo Evidenceと言いつつも、実際のモールの中の植物が「地中海性気候」の体現だ、という話でまた唸らされる。

個人的な感覚としては、実はそんなにモール好きではない。ただし、この本が単なる与太話に見えるようだったら、少々アタマが固くなってるのではないかな。

その辺りの話の続きは、また明日に。

【本の話】リチャード・E・ニスベット著 村本由紀子(訳)『木を見る西洋人 森を見る東洋人』 ダイヤモンド社

【本の話】リチャード・E・ニスベット著 村本由紀子(訳)『木を見る西洋人 森を見る東洋人』 ダイヤモンド社

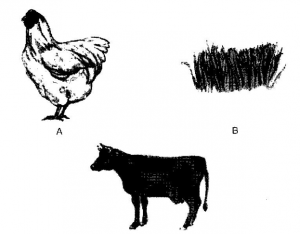

この図を見ていただきたい。この3つの対象物のうち、下にあるものはAとBどちらの仲間だと思うだろうか?つまり3つの対象物のうち2つを一緒にするなら、どれとどれをまとめるだろうか?

これは本書の中で紹介される実験の1つである。そして、その結果は西洋人と東洋人で異なる結果を示すというのだ。

西洋人は、「牛と鶏」を1つにする。一方で東洋人は「牛と草」をまとめようとする。「動物」という分類上の観点で見るのが西洋人だが、東洋人は「牛は草を食べる」と考えるというのだ。

こうした事例を紹介しつつ、西洋人は「名詞で世界を捉える」のに対して、東洋人は「動詞で世界を捉える」というのだ。他にも似たような事例が紹介される。

本書は、西洋人と東洋人の心や思考のあり方を比較検討した本だ。こうした比較はよく行われている。タイトルにあるような世界観にしても、西洋医学と漢方の違いのようにして何となく認識しているのではないだろうか。また、スターウォーズにしても東洋的な神秘性を取り入れることで、独特の世界観を築いている。

本書では、古代ギリシャと中国の比較などから始まり、それぞれの自己のあり方の差異についても論じる。この辺りまでは一頃の日本人論、などにも近いものがあり少々既視感があるかもしれない。 >> 【本の話】木を見る西洋人 森を見る東洋人の続きを読む

マンガ作者の自叙伝や伝記などは、彼らの作品以上に面白く読めることがある。トキワ荘にまつわる物語や、手塚治虫を描いた「ブラックジャック創作秘話」なども興味深いが、この小林まことの回想録は何度も読み返して、そのたびに妙な感慨に浸ってしまう。

それは、作者と僕との年代の近さにもよるのだろう。ただし、若くして既に別世界に行ってたわけで、その辺りがまた面白い。僕が中学から大学生の頃の出版業界やその周辺の雰囲気がわかって、「ああ、そうだったのか」といろいろと感じるのだ。

話は1978年5月に始まる。横花は鶴見の家賃8,500円の4畳半アパート。漫画家を目指して上京するも、なかなか芽が出ず、バイトも長続きせず、食中毒で高熱を出していたところに一本の電話がかかってくる。

少年マガジン創刊1000号記念特別企画の新人賞を獲得したのである。この時から1983年まで「1・2の三四郎」を連載していた時の回想譚なのだが、さすがに小林まことだけあって、テンポもいいしダイナミックで、時折ジンワリと沁みてくる。

受賞したのは作者が19歳の時。いきなり受賞式に遅刻する辺りからして、後の原稿落としを予感させる。翌年には初めてパーティーに出て、梶原一騎に「面白い」と言われて舞い上がり、文壇バーに連れて行かれて、大物漫画家と同じ店にいる!とはしゃぐ。

やがて、月刊マガジンとの連載かけもちなど、相当に多忙な修羅場を潜り抜けつつも「1・2の三四郎」がマガジンの屋台骨となっていく。 >> 昭和マンガ界のパワーと哀歓。小林まことの「青春少年マガジン」の続きを読む

先日、このブログ で橘玲の『「読まなくてもいい本」の読書案内』という書籍を紹介した。

で橘玲の『「読まなくてもいい本」の読書案内』という書籍を紹介した。

「複雑系」「進化論」など5つの分野の読むべき本と、その研究の経緯を紹介した一冊だ。つかみとしてはいいんじゃないか、と思って紹介したのだが、その一方であまりにもザックリとしていることが後になって気になった。

それで、ふと思い立って『「知の技法」入門』を紐解いてみると、改めておもしろい。

一昨年秋の出版だが、東京大学教授(発刊当時)の小林康夫と、社会学者の大澤真幸の対談で、現代思想の潮流を俯瞰しつつ、考えること・学ぶことについての思索が収録されている。

言及されている本そのものは、先の橘氏の著作と被るところもある。ただし、それだけのことで、この2冊を比較することに違和感を感じる人もいるだろう。

しかし、橘氏の本と両方を読むことによって、いまの日本で「学ぶ」ということの難しさと面白さがわかるのではないだろうか。

ただ、このタイトルは少々誤解を招くかもしれない。『知の技法』という本は、東京大学教養学部の「基礎演習」テキストとして、1994年に刊行された。小林氏と船曳健夫氏が編者となって、大学1年生が対象である。

このシリーズはその後も続いたので、それらの本を読むための包括的入門書のように見えるが、そういうわけではない。あくまでも二人の対論で、「人文学のあり方」が通底した主題となっている。読書対象として想定しているのは大学生のようだが、むしろある程度の知識があった方がいいようにも感じる。 >> 【本の話】人文学を巡る気鋭の対談。『「知の技法」入門』の続きを読む